- HOME

- 法人様向けお役立ちコンテンツ

- GTX 1080 Tiとは?スペックや性能、ベンチマークまで徹底解説

GTX 1080 Tiとは?スペックや性能、ベンチマークまで徹底解説

この記事では、アメリカの半導体メーカー「NVIDIA」が発売しているグラフィックボード「GeForce GTX 1080 Ti」のスペックや用途、特徴、ベンチマークまで解説します。

GTX 1080 Tiを使用している方の口コミ・評判も合わせて紹介します。

GTX 1080 Tiの導入イメージが明確になるので、グラフィックボードの導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

目次

GTX 1080 Tiの基本スペック

| GeForce GTX 1080 Ti | |

| アーキテクチャ | NVIDIA Pascal™ |

| GPU | GP102 |

| プロセス | 16 nm |

| トランジスタ数 | 118億 |

| ダイサイズ | 471mm² |

| CUDAコア | 3584基 |

| ベースクロック | 1480MHz |

| ブーストクロック | 1582MHz |

| メモリ規格 | GDDR5X |

| メモリ容量 | 11GB |

| メモリバス | 352bit |

| バンド幅 | 484GB/s |

| 消費電力 | 250W |

| 発売日 | 2017/3 |

GTX 1080 Tiは、アメリカの半導体メーカー「NVIDIA」が発売しているグラフィックボードです。GTX 1080 Tiのメモリ容量は11GBの1種類で、2017年3月に発売されました。

GTX 1080 Tiは、GEFORCE GTX 10シリーズのハイエンドクラスにあたるグラフィックボードで、GTX 10シリーズには、GeForce GTX 1080 TiのほかにもエントリークラスのGeForce GTX 1050や、ミドルクラスのGeForce GTX 1060があります。

メモリ容量は11GBとGTX 10シリーズで最も大きい大容量で、前モデルからプロセスの微細化に成功し大幅な性能向上がみられるPascal世代最上位のグラフィックボードです。

1080 Tiのスペック比較

| GeForce GTX 1080 Ti | GeForce GTX 1080 | GeForce RTX 2080 Ti | |

| アーキテクチャ | NVIDIA Pascal™ | NVIDIA Pascal™ | NVIDIA Turing™ |

| GPU | GP102 | GP104 | TU102 |

| プロセス | 16 nm | 16 nm | 12 nm |

| トランジスタ数 | 118億 | 72億 | 186億 |

| ダイサイズ | 471mm² | 314mm² | 754mm² |

| CUDAコア | 3584基 | 2560基 | 4352基 |

| Tensorコア | - | - | 544基 |

| RTコア | - | - | 68基 |

| ベースクロック | 1480MHz | 1607MHz | 1350MHz |

| ブーストクロック | 1582MHz | 1733MHz | 1640MHz |

| メモリ規格 | GDDR5X | GDDR5X | GDDR6 |

| メモリ容量 | 11GB | 8GB | 11GB |

| メモリバス | 352bit | 256bit | 352bit |

| バンド幅 | 484GB/s | 320GB/s | 616GB/s |

| 消費電力 | 250W | 180W | 250W |

| 発売日 | 2017/3 | 2016/5 | 2018/9 |

GTX 1080 Tiのスペックを、前モデルのGeForce GTX 1080と次世代モデルのGeForce RTX 2080 Tiと比較してみていきます。

前モデルのGTX 1080のGPUはGP104でしたが、GTX 1080 TiではGP102にスペックアップしています。その結果、トランジスタ数は163%、CUDAコアは140%の数値に向上しています。

メモリにおいても、容量は3GB増え、メモリバスは137%、バンド幅は151%も向上しており、スペックアップにともない、消費電力は70W増えました。コストよりも性能重視でPascal世代のグラフィックボードを選定したい方に、GTX 1080 Tiはおすすめです。

一方で、GTX 10シリーズの次世代にあたるRTX 20シリーズのRTX 2080 Tiと比較すると、GTX 1080 TiからアーキテクチャがTuring世代に進化し、プロセスも16nmから12nmへ微細化されています。トランジスタ数は157%、CUDAコアは121%の数値に向上しており、メモリ容量は同じ11GBですが、メモリ規格はGDDR6にスペックアップしています。 さらに、これだけの性能アップにかかわらず、消費電力は同じ250Wに抑えられている点も評価すべきポイントです。

また、RTX 20シリーズには、レイトレーシングに特化したRTコアと、ディープラーニングに特化したTensorコアが搭載されています。GTX 1080 Tiと比べると販売価格はあがりますが、さらに高性能なグラフィック性能やレイトレーシング性能を求める方は、GTX 2080 Tiがおすすめです。

GTX 1080 Tiの特徴

GTX 1080 Tiの特徴を3つ解説します。

性能面はもちろん、コスト面の特徴も解説するのでぜひ参考にしてみてください。製品の特徴を把握し、多角的に比較・検討して、自社に合ったグラフィックボードを選定しましょう。

TITAN Xに匹敵する性能を持つ

GTX 1080 Tiは、従来モデルのハイエンドクラスのNVIDIA TITAN Xに匹敵する性能を持ったグラフィックボードです。

| GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA TITAN X | |

| アーキテクチャ | NVIDIA Pascal™ | NVIDIA Pascal™ |

| GPU | GP102 | GP102 |

| プロセス | 16 nm | 16 nm |

| トランジスタ数 | 118億 | 118億 |

| ダイサイズ | 471mm² | 471mm² |

| CUDAコア | 3584基 | 3584基 |

| ベースクロック | 1480MHz | 1417MHz |

| ブーストクロック | 1582MHz | 1531MHz |

| メモリ規格 | GDDR5X | GDDR5X |

| メモリ容量 | 11GB | 12GB |

| メモリバス | 352bit | 384bit |

| バンド幅 | 484GB/s | 480GB/s |

| 消費電力 | 250W | 250W |

| 発売日 | 2017/3 | 2016/8 |

GPUに同じGP102を採用しているため、プロセス・トランジスタ数・ダイサイズ・CUDAコアは同値です。GTX 1080 Tiのベースクロックは、TITAN Xの104%、ブーストクロックは103%の数値で、わずかに上回っていることから、演算能力はGTX 1080 Tiの方が高いことがわかります。

唯一の大きな違いは、TITAN Xのメモリ容量が12GBで、GTX 1080 Tiよりも1GB多い点です。メモリバスもTITAN Xがわずかに上回っていますが、ほぼ同等の性能といえるでしょう。

Pascal世代のグラフィックボードの導入を検討している方は、GTX 10シリーズだけでなく、TITAN Xも選択肢としておすすめです。

従来モデルのGTX 980 Tiから大幅に性能が向上

GTX 1080 Tiは、従来モデルのGeForce GTX 980 Tiから大幅な性能向上がみられるグラフィックボードです。

| GeForce GTX 1080 Ti | GeForce GTX 980 Ti | |

| アーキテクチャ | NVIDIA Pascal™ | NVIDIA Maxwell™ |

| GPU | GP102 | GM200 |

| プロセス | 16 nm | 28 nm |

| トランジスタ数 | 118億 | 80億 |

| ダイサイズ | 471mm² | 601mm² |

| CUDAコア | 3584基 | 2816基 |

| ベースクロック | 1480MHz | 1000MHz |

| ブーストクロック | 1582MHz | 1075MHz |

| メモリ規格 | GDDR5X | GDDR5 |

| メモリ容量 | 11GB | 6GB |

| メモリバス | 352bit | 384bit |

| バンド幅 | 484GB/s | 336GB/s |

| 消費電力 | 250W | 250W |

| 発売日 | 2017/3 | 2015/6 |

GTX 980 TiではMaxwell世代のアーキテクチャを採用していましたが、GTX 1080 Tiでは1世代新しいPascal世代が採用されました。その結果、プロセスは28nmから16nmに微細化され、トランジスタ数は147%、CUDAコアは127%も向上しています。

また、GTX 980 Tiと比較してベースクロックも148%、ブーストクロックは147%の数値で、データの転送速度も大幅に向上していることがわかります。

メモリ容量も2倍近い11GBに増量されているので、より大きいデータ容量の画像や動画でも扱えるでしょう。

トランジスタ数が増えているにもかかわらず、ダイサイズは20%ほど小さくなっている点からも、性能の向上がうかがえます。

AIグラフィックス技術「DLSS」に非対応

GTX 1080 Tiは、AIを活用してグラフィックの品質を向上させるNVIDIA独自の技術「DLSS」に対応していません。DLSSは、RTXシリーズから対応可能な技術で、TensorコアがAIの技術を引き上げることで、低解像度の画像から高解像度の画像を生成したり、複数の低解像度画像をサンプリングしてネイティブ品質で画像を再構築するなどが可能です。

前述したRTX 2080 TiをはじめとしたRTX 20シリーズからDLSSに対応しているので、よりリアルで没入感のある映像を表現したい方は、DLSSに対応したグラフィックボードがおすすめです。

GTX 1080 Tiのベンチマーク

製品の定量的測定結果を表すベンチマークスコアを、3DMark・レイトレーシング・消費電力の3つの観点から紹介します。

グラフィックボードを選定する際の重要な判断材料となるので、把握しておきましょう。

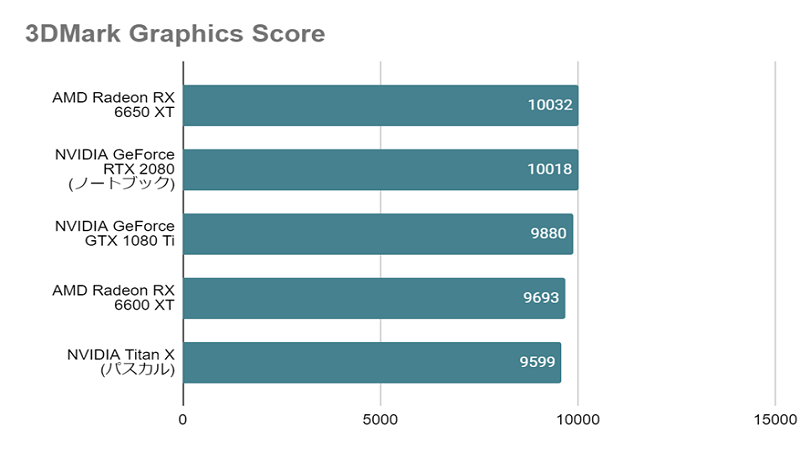

3DMark

まずは、3Dグラフィックスを扱うシステムの能力を表す3DMarkのベンチマークスコアを見ていきましょう。

GTX 1080 Tiの数値は9880と、従来モデルTITAN Xよりも2%上回っているスコアでした。

前述でCUDAコアを比較した際には両製品同じ数値でしたが、ベンチマークでは2%の差があるため、これからグラフィックボードを導入する方はベンチマークにも注目して選定しましょう。

一方で、次世代モデルのGeForce RTX 2080(ノートブック版)と比較すると、およそ2%劣るスコアでした。RTX 20シリーズは、GTX 10シリーズの後継にあたるスペックアップシリーズなので、性能差がそのまま結果として出た形です。

ただし、製品によっては旧シリーズの方が高い数値を持っているグラフィックボードもあるので、シリーズの新旧に左右されず、ベンチスコアを元にした選定が重要です。

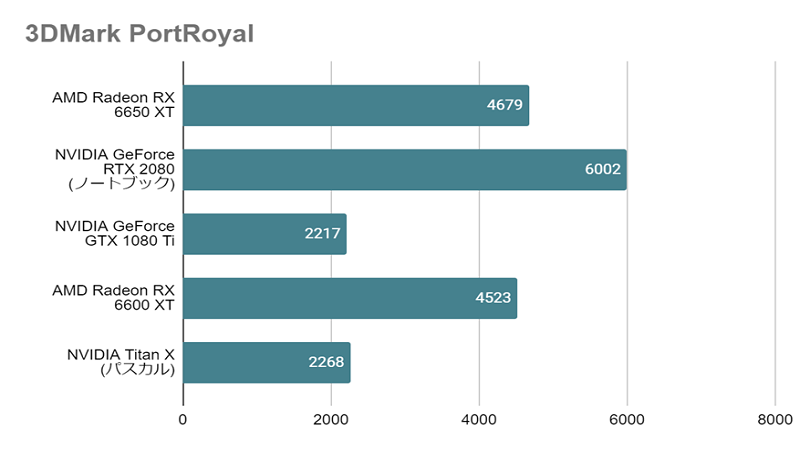

レイトレーシング

光や影を表現・追跡するレイトレーシング機能のベンチマークもみていきます。

GTX 1080 Tiの数値は2217と、5つの製品のなかでは最も低い数値でした。従来モデルのTITAN Xの数値は2268で、GTX 1080 Tiは3%ほど下回っています。

また、次世代モデルのRTX 2080(ノートブック版)の数値は6002と、GTX 1080 Tiの270%のスコアです。RTXシリーズには、レイトレーシング性能に特化したRTコアが搭載されているのに対し、GTX 1080 Tiには搭載されていないため、これほどの性能差が生まれたと考えられます。

そのため、高いレイトレーシング性能を求めるクリエイターは、GeForce RTXシリーズがおすすめです。

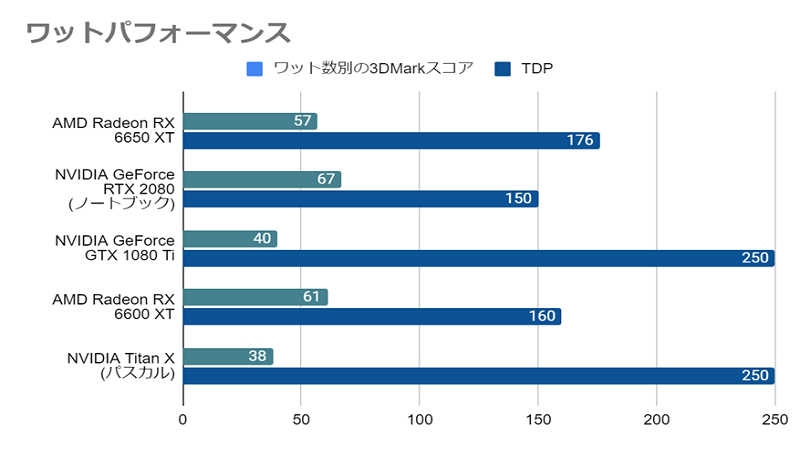

消費電力

消費電力の観点で比較していきます。

GTX 1080 Tiの消費電力は250Wで、従来モデルのTITAN Xに並んで最も高い数値です。一方で、3DMarkやレイトレーシングでGTX 1080 Tiを上回ったRTX 2080(ノートブック版)は150Wと、100Wもの差があります。

また、ワット数別の3DMarkで比較してみても、GTX 1080 Tiの40に対しRTX 2080(ノートブック版)は67と、大幅に上回っています。

RTX 2080はノートブック版な分消費電力は抑えられていますが、デバイスにこだわりがない方は、RTX 2080の方がコスパ良く運用できるでしょう。

GTX 1080 Tiを使用している方の口コミ・評価

情報が集まり次第、更新します。

GTX 1080 Tiはどのような用途におすすめ?

GTX 1080 Tiは、写真や短尺動画の編集といったクリエイティブシーンでの活用がおすすめのグラフィックボードです。

GTX 1080 Tiは次世代モデルのRTXシリーズと比べると、RTコアを搭載していない分、レイトレーシング性能は劣るため、グラフィックボードを使ってより高品質なクリエイティブを作成したい方には向いていません。ただし、メモリ容量は11GBと大容量で、多くの写真や動画を扱う作業には使用でき、RTXシリーズよりも比較的安価に導入できるため、コストを抑えてグラフィックボードを試したい方におすすめです。

フルHD解像度を扱うには十分な性能を持っているので、一般的なオフィス業務だけでなく、さまざまなシーンでの活躍が期待できるでしょう。

また、GTX 1080 Tiに近い性能を持つグラフィックボードとして、RTX 3060があります。RTX 3060は、GTX 1080 TiをはじめとしたGTX 10シリーズの後継にあたるRTX 30シリーズのグラフィックボードで、GTX 1080 Tiよりも世代が新しく市場に流通しているので手に入りやすいです。

RTX 3060の詳細は「RTX 3060とは?スペックや性能、ベンチマークまで徹底解説」で解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。

GPU搭載PCを仕事で使うことについて

PCにはCPUが搭載されており、CPUのグラフィック機能で画面が表示されています。CPUは3D描画性能が高くありませんが、Office関連のソフトの使用がメインになる場合やゲームをしない場合は問題ありません。

グラフィックボードは外部グラフィック機能と呼ばれることもあり、主な用途としては3D描画性能を求めるゲームを快適にするための存在ですが、ここ10年程で3D描画を可能とするグラフィックボードの性能をほかの用途で活用しようとする動きが活発となっています。

主にクリエイティブ用途で活躍

特にクリエイティブ系のアプリではグラフィックボードの活用が進んでいます。

代表例としてはフォトレタッチや動画編集、CGレンダリングソフトなどが挙げられます。具体例を出すとAdobeのPhotoshopやPremiere Proでは一部のフィルタ処理を行う際にグラフィックボードによって高速化することができます。

グラフィックボードを搭載したPCを仕事で使用するメリットとして、挙げられるのはメモリです。

CPUのグラフィック機能での作業は動作が重くなる原因に

CPUのグラフィック機能はメインメモリの一部を使用するため、メインメモリの容量が減ります。したがって、複数のアプリを立ち上げて作業すると動作が重たくなる原因になるおそれがあります。

PCの仕組み上、メインメモリの速度が性能に影響されてしまうため、メインメモリが高速ではないPCの場合は、処理に多くのメモリが持っていかれてしまい、CPUの内臓グラフィック機能の性能が落ちることになります。

その点、グラフィックボードが搭載されているPCの場合は、グラフィックボードに搭載されているGPUメモリ内で済む処理であればCPUのメインメモリが使われることはないため複数アプリ立ち上げて業務を行っても動作が重くなるといった心配はありません。

ビジネスシーンなどで活躍するグラフィックボード搭載PC

結論として、Office関連のソフトをメインにPCを利用する場合はグラフィックボードの必要性は低いですが、クリエイティブ系のソフトを使用する際は処理速度を挙げられる場合があるなど活用の幅を広げられます。

以下のリンクから、ドスパラプラスの取り扱う製品を企業様・学校法人様が導入した事例をご確認いただけます。

高性能パソコンやサーバー、特別仕様のパソコンの導入をお考えの法人様はご参考になさってください。