- HOME

- 法人様向けお役立ちコンテンツ

- RTX A6000とは?スペックや性能、ベンチマークまで徹底解説

RTX A6000とは?スペックや性能、ベンチマークまで徹底解説

この記事では、アメリカの半導体メーカー「NVIDIA®」が発売しているグラフィックボード「NVIDIA RTX™ A6000」のスペックや特徴、ベンチマークについて解説します。

RTX A6000のおすすめの用途や、RTX A6000搭載のおすすめPCも紹介するので、自社でグラフィックボードの導入を検討している方や、RTX A6000の使用感を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読めば、RTX A6000の導入イメージが明確になります。

目次

RTX A6000の基本スペック

| GPU名称 | NVIDIA RTX™ A6000 |

| NVIDIAアーキテクチャ名 | NVIDIA Ampere アーキテクチャ |

| 開発コードネーム | GA102 |

| プロセス | 8 nm |

| トランジスタ数 | 283億 |

| NVIDIA CUDAコア | 10,752基 |

| レイトレーシング コア | 第2世代 |

| Tensorコア | 第3世代 |

| ベースクロック(MHz) | 1455MHz |

| ブーストクロック (MHz) | 1860MHz |

| ビデオメモリ容量・規格 | 48GB GDDR6 |

| メモリインターフェイス幅 | 384 bit |

| メモリバンド幅 | 768 GB/s |

| グラフィックスカード電力 (W) | 300W |

| 最小システム電力 (W) | - |

| 最大GPU 温度 (°C) | - |

| 対応API | OpenGL 4.6 DirectX 12 Ultimate DirectX 11~8.1 NVIDIA CUDA DirectCompute 5.0 OpenCL Vulkan API |

| 長さ | - |

| 幅 | - |

| スロット | 2スロット |

| 発売日 | 2020/12 |

NVIDIA RTX™ A6000は、アメリカの半導体メーカー「NVIDIA®」が発売しているグラフィックボードです。RTX A6000のメモリ容量は、48GBの1種類で、2020年12月に発売されました。

RTX A6000は、NVIDIA RTXシリーズのなかで最上級の性能を誇るプロフェッショナル向けの「ハイエンドモデル」に該当します。

アーキテクチャにはNVIDIA Ampere アーキテクチャを採用しており、単精度浮動小数点(FP32)演算の倍速処理によって、複雑な3DCADやCAEなどのグラフィックスやシミュレーションの作業でも高いパフォーマンスを発揮してくれます。

また、Ampereアーキテクチャは前世代のTuring世代と比べて電力効率が2倍にアップしており、ランニングコストを抑えられます。また、幅広いワークステーションに適合されるように設計されているのも特徴のひとつです。

そのため、グラフィック系の業務を行う企業や、4K・8K映像といった負荷の大きいグラフィックを使って研究を行う大学などでの採用がみられます。

第3世代Tensorコアは、全世代と比較すると最大5倍のデータ量を単位時間当たりに処理することができるため、AIやデータサイエンスのトレーニングを高速で行うことが可能です。

RTX A6000のスペック比較

| GPU名称 | NVIDIA RTX™ A6000 | NVIDIA RTX™ A5000 | NVIDIA RTX™ A4000 |

| NVIDIAアーキテクチャ名 | NVIDIA Ampere アーキテクチャ | NVIDIA Ampere アーキテクチャ | NVIDIA Ampere アーキテクチャ |

| 開発コードネーム | GA102 | GA102 | GA104 |

| プロセス | 8 nm | 8 nm | 8 nm |

| トランジスタ数 | 283億 | 283億 | 174億 |

| NVIDIA CUDAコア | 10,752基 | 8,192基 | 6,144基 |

| レイトレーシング コア | 第2世代 | 第2世代 | 第2世代 |

| Tensorコア | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 |

| ベースクロック (MHz) | 1455MHz | 1170MHz | 735MHz |

| ブーストクロック (MHz) | 1860MHz | 1695MHz | 1560MHz |

| ビデオメモリ容量・規格 | 48GB GDDR6 | 24GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |

| メモリインターフェイス幅 | 384 bit | 384 bit | 256 bit |

| メモリバンド幅 | 768 GB/s | 768 GB/s | 448 GB/s |

| グラフィックスカード電力 (W) | 300W | 230W | 140W |

| 最小システム電力 (W) | - | - | - |

| 最大GPU 温度 (°C) | - | 78℃ | - |

| 対応API | OpenGL 4.6 DirectX 12 Ultimate DirectX 11~8.1 NVIDIA CUDA DirectCompute 5.0 OpenCL Vulkan API |

OpenGL 4.6 DirectX 12 Ultimate DirectX 11~8.1 NVIDIA CUDA DirectCompute 5.0 OpenCL Vulkan API |

OpenGL 4.6 DirectX 12 Ultimate DirectX 11~8.1 NVIDIA CUDA DirectCompute 5.0 OpenCL Vulkan API |

| 長さ | - | - | - |

| 幅 | - | - | - |

| スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット |

| 発売日 | 2020/12 | 2021/5 | 2021/4 |

RTX A6000のスペックを、RTXシリーズミドルモデルのNVIDIA RTX™ A5000と、低価格モデルのNVIDIA RTX™ A4000と比較してみていきましょう。

RTX A6000とRTX A5000は、GPUが同じGA102であることもあり、トランジスタ数やダイサイズ、メモリバスなどは同じ数値である一方で、メモリ容量はRTX A5000が24GBであるのに対して、RTX A6000は48GBと2倍の容量です。

加えて、CUDAコアやベースクロックもRTX A6000が大幅に上回っており、RTX A6000の方が先に発売されたモデルであることから、RTX A5000は、RTX 6000のスペックダウンモデルだとわかります。

RTX A5000の詳細は「RTX A5000とは?スペックや性能、ベンチマークまで徹底解説」の記事でさらに詳しく紹介しているので、気になる方はぜひご覧ください。

RTX A4000は、性能よりもコストパフォーマンスに重視した低価格モデルであるため、すべての項目においてRTX A6000を下回っています。特にメモリ容量は16GBと、RTX A6000の3分の1の容量です。

そのため、RTX A4000は、まずはグラフィックボードがどのようなものか知りたい方や、エントリークラスのグラフィックボードの性能で十分といった方におすすめです。

RTX A4000の詳細は「RTX A4000とは?スペックや性能、ベンチマークまで徹底解説」の記事でさらに詳しく紹介しているので、あわせてご覧ください。

RTX A6000の特徴

RTX A6000の特徴を5つ解説します。

性能面だけでなく、コスト面の特徴もあわせて解説するので、導入において価格を重視したい方は参考にしてください。製品のさまざまな面の特徴を把握して、自社に合った最適なグラフィックボードを選定しましょう。

プロフェッショナル向けGPU

RTX A6000は、NVIDIA RTXシリーズの中でもプロフェッショナル向けに位置するデスクトップ向けGPUです。

RTX A6000のアーキテクチャには、Ampereが採用されています。Ampereは、旧世代のプロ向けGPUであるQuadroシリーズで採用されてきたNVIDIA Turing™アーキテクチャ、NVIDIA Pascal™アーキテクチャと比べるとCUDAコアが大幅に増加しているほか、AIの演算に利用するTensorコアやレイトレーシングの演算をするRTコアなども強化されています。

これらの強化により、RTX A6000の性能の指標とされる浮動小数点演算(FP32)の性能の値は、従来機のQuadro RTX 8000と比較すると、2倍以上向上しています。

そのため、ディープラーニングなど機械学習のトレーニング速度や精度の向上や高品質で滑らかな映像を制作するのに役立ちます。

さらに、APIは旧Quadroと同じくOpenGLとなっており、3DCGやCADソフトなどOpenGLを採用したクリエイター向けソフトで主に力を発揮します。

第3世代NVIDIA NVLinkに対応で作業効率が向上

RTX A6000は、NVIDIAが開発したCPUとGPUやGPU同士をつなぐ高速インターコネクト「NVLink」の第3世代に対応しています。第3世代NVIDIA NVLinkは、第2世代からGPU 間の相互接続帯域幅が増加しているため、グラフィックや計算の処理の高速化が可能です。

加えて、NVIDIA NVLinkブリッジを利用すれば、2基のRTX A6000を使ったマルチGPU構成が可能になり、最大112GB/秒の帯域幅と合計96GBのパフォーマンスを発揮できます。

そのため、RTX A6000は、容量が大きく処理速度が遅いグラフィックやデータの扱いに困っている方におすすめのグラフィックボードです。

RTXシリーズ最大の48GBのGPUメモリを搭載

RTX A6000は、RTXシリーズでは最大の48GBのメモリを標準搭載しており、RTXシリーズミドルモデルのA5000と比較しても2倍の容量を誇ります。

さらに、メモリの規格は、前世代のGDDR5から処理速度が向上したGDDR6を採用しているため、大容量のデータでも高速で処理できます。

また、NVLinkブリッジを使えば、最大96GB まで拡張可能なため、AIのビッグデータを用いた研究を行うデータサイエンティストや、3DCADを使ったシミュレーションを行う方でも、処理速度を落とさずに快適に使用できるでしょう。

全体的なスペックがRTXシリーズのなかで最上級であるため、これまで別のRTXシリーズを使っていて、メモリ容量などのスペックに不十分さを感じている方にもおすすめです。

グラフィックスやシミュレーションでハイパフォーマンスを発揮

RTX A6000は、単精度浮動小数点(FP32)演算の倍速処理および改善された電力効率によって、CADやCAEなどのデジタルモデル作成やシミュレーションを行う際に、ハイパフォーマンスを発揮します。

また、レイトレーシングの処理を高速化するためのRTコアには、前世代からスループット(単位時間あたりに処理できるデータ量)が2倍になった第2世代RTコアを搭載しているため、映像制作におけるリアルなレンダリングやデザインの制作などを高速化できるので、作業負荷を大幅に抑えることができます。

高性能なためイニシャルコスト・ランニングコストが高い

RTX A6000は、その高性能がゆえに、ほかのグラフィックボードと比較して、イニシャルコストやランニングコストが高めです。

最大消費電力で比較すると、低価格モデルのRTX A4000が140Wであるのに対し、RTX A6000は2倍以上の300Wです。

本体価格においても、RTX A6000はハイエンドモデルであるため、低価格モデルやミドルモデルと比べると高値で販売されています。

そのため、グラフィックボードをコストを抑えて運用したい方は、製品によって消費電力が大きく異なることを理解し、本体価格とあわせてチェックしましょう。

また、コスト削減を意識するあまり、自社に必要なスペックが不足しているグラフィックボードを採用しないように注意も必要です。

RTX A6000のベンチマーク

製品の定量的測定結果を表すベンチマークスコアを、Passmark G3D Mark・レイトレーシング・消費電力の3つの観点から紹介します。

グラフィックボードを選定する際の重要な判断材料となるので、把握しておきましょう。

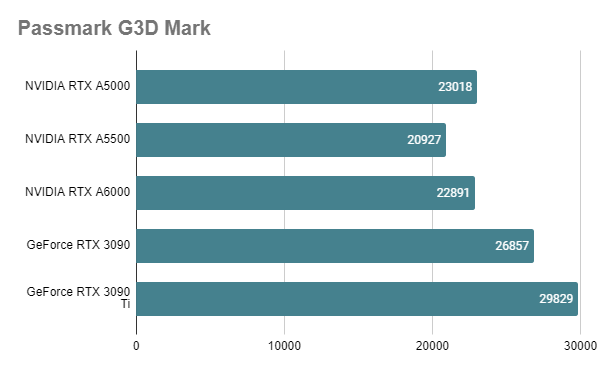

Passmark G3D Mark

Passmark G3D Markは、3Dグラフィックスを扱うシステムの能力を表すベンチマークです。

RTX A6000の数値は22891と、5つの製品のなかで2番目に低いスコアでした。下位モデルのNVIDIA RTX™ A5500の20927の109%のスコアではありますが、RTX A5000よりもわずかに劣っています。

また、同じAmpere世代のNVIDIA® RTX™ 30シリーズのハイエンドクラスにあたるNVIDIA® RTX™ 3090と比較すると、およそ17%劣っているスコアでした。NVIDIA® RTX™ 3090 Tiと比べても、30%もの開きがありました。

以上のように、同じアーキテクチャを採用していても3Dグラフィックスの処理性能は大きく異なるので、ベンチマークスコアで具体的な性能を確認するようにしましょう。

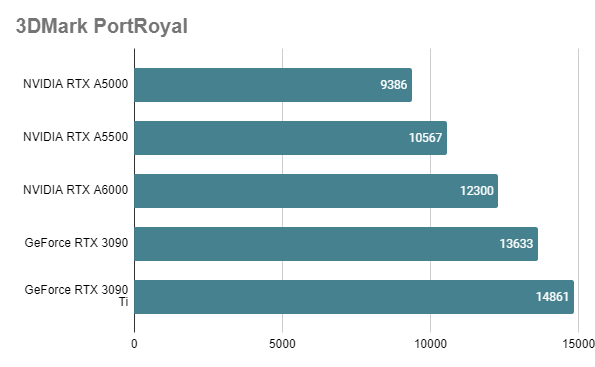

レイトレーシング

光や影を表現・追跡するレイトレーシング機能もみていきましょう。

RTX A6000の数値は12300と、5つの製品のなかでは中間のスコアで、下位モデルのRTX A5000の131%、RTX A5500の116%の数値でした。

一方で、RTX 30シリーズと比較すると、RTX 3090よりも10%、RTX 3090 Tiよりも20%劣る結果で、Passmark G3D Mark同様に、RTX 30シリーズの方が上回っていました。

よりリアリティのある光や影のグラフィックを表現したい方は、RTX 30シリーズがおすすめです。

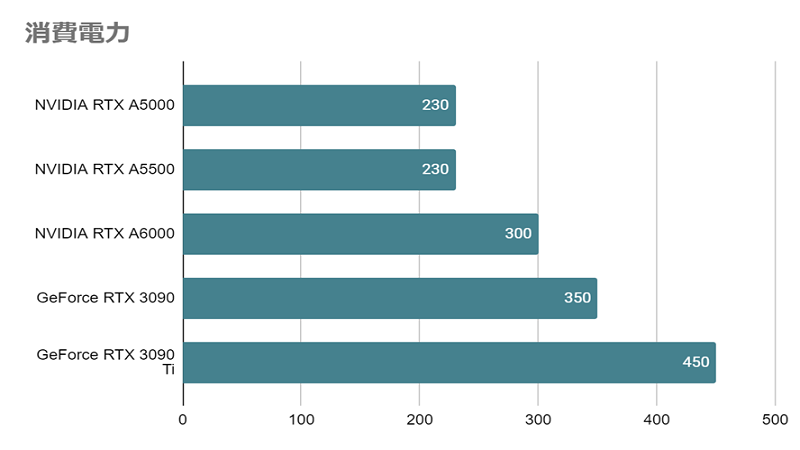

消費電力

RTX A6000の消費電力は300Wで、5つの製品のなかでは中間の数値でした。下位モデルのRTX 5500からは、70Wアップしています。

これからグラフィックボードを選定する方は、消費電力のアップ以上に性能が向上しているか注目することで、コスパに優れた製品を選定できます。

RTX 30シリーズと比較すると、RTX 3090はRTX A6000より50W、RTX 3090 Tiは150W高い数値でした。

RTX 30シリーズはPassmark G3DやレイトレーシングでRTX A6000よりも高い数値だったので、高性能な分消費電力も大きいことがわかります。

RTX A6000はどのような用途におすすめ?

RTX A6000のメモリ容量は、RTXシリーズで最大の48GBと大容量であるため、3DCADやCAEだけでなく、ビッグデータを扱うデータサイエンティストやエンジニアにも最適です。

また、レイトレーシングに特化したRTコアには、前世代からスループット(単位時間あたりに処理できるデータ量)が2倍になった第2世代RTコアを採用しており、高画質な写真や映像、デザインの制作の高速化を実現します。

加えて、PCIe Gen 3から帯域幅が2倍になったPCI Express Gen 4に対応しているため、データ転送速度も向上しています。

そのため、RTX A6000は、効率よくメモリ容量の消費が大きいグラフィックや膨大なデータを扱いたいと考えている企業や大学研究所におすすめです。

GPU搭載PCを仕事で使うことについて

PCにはCPUが搭載されており、CPUのグラフィック機能で画面が表示されています。CPUは3D描画性能が高くありませんが、Office関連のソフトの使用がメインになる場合やゲームをしない場合は問題ありません。

グラフィックボードは外部グラフィック機能と呼ばれることもあり、主な用途としては3D描画性能を求めるゲームを快適にするために生まれたものですが、ここ10年程で3D描画を可能とするグラフィックボードの性能をほかの用途で活用しようとする動きが活発となっています。

主にクリエイティブ用途で活躍

特にクリエイティブ系のアプリではグラフィックボードの活用が進んでいます。代表例としてはフォトレタッチや動画編集、CGレンダリングソフトなどが挙げられます。

具体例を出すとAdobeのPhotoshopやPremiere Proでは一部のフィルタ処理を行う際にグラフィックボードによって高速化することができます。今回ご紹介しているRTX A4500を含むNVIDIA RTX™シリーズは、3DCADや3DCGモデリング、医療用イメージングなどのグラフィック系作業者向けに開発・設計されており、OpenGLに最適化されています。

CPUのグラフィック機能での作業は動作が重くなる原因に

グラフィックボードを搭載したPCを仕事で使用するメリットとして、挙げられるのはメモリです。CPUのグラフィック機能はメインメモリの一部を使用するため、メインメモリの容量が減ります。

したがって、複数のアプリを立ち上げて作業すると動作が重たくなる原因になるおそれがあります。

PCの仕組み上、メインメモリの速度が性能に影響されてしまうため、メインメモリが高速ではないPCの場合は、処理に多くのメモリが持っていかれてしまい、CPUの内臓グラフィック機能の性能が落ちることになります。

その点、グラフィックボードが搭載されているPCの場合は、グラフィックボードに搭載されているGPUメモリ内で済む処理であればCPUのメインメモリが使われることはないため複数アプリ立ち上げて業務を行っても動作が重くなるといった心配はありません。

ビジネスシーンなどで活躍するグラフィックボード搭載PC

結論として、Office関連のソフトをメインにPCを利用する場合はグラフィックボードの必要性は低いですが、クリエイティブ系のソフトを使用する際やGPUを駆使した解析など研究分野では処理速度を挙げられる場合があるなど活用の幅は広がります。

以下のリンクから、ドスパラプラスの取り扱う製品を企業様・学校法人様が導入した事例をご確認いただけます。一つ目の事例では、RTX A6000と同じシリーズにあたるNVIDIA RTX™ 4000を搭載したワークステーションを映像解析AIプラットフォームを活用した魚類計測システムの運用環境として、ご導入いただきました。AI領域での利用にもNVIDIA RTX™ シリーズは最適です。

その他にもGPUを搭載したハードウェア導入事例が満載。高性能パソコンやサーバー、特別仕様のパソコンの導入をお考えの法人様はご参考になさってください。

raytrek Workstation X4620はCPUにインテル Xeon スケーラブル・プロセッサーファミリーを搭載しているパソコンです。

最大32コア・64スレッドまで対応可能であるため、高解像度の映像編集や3DCADの制作といった負荷の大きい業務でも、高いマルチタスク処理性能を発揮してくれます。

また、NVIDIA RTXシリーズのグラフィックボードを2基搭載できるため、膨大なデータを扱うディープラーニング、CAE/CAD、3Dアニメーションなど、幅広いシーンでの活躍が期待できるでしょう。

raytrek Workstation X2614よりも対応できるコア・スレッドの数が多いため、より高い性能を求める方におすすめです。

raytrek Workstation X6612 標準モデル

X8612は、raytrek Workstationシリーズでトップクラスの拡張性を誇るワークステーションです。

X6612と同様に、グラフィックボードを最大4基、メモリスロットを12基まで搭載でき、最大768GBのメモリ領域を確保できるため、仮想化アプリケーションや大量のデータを扱う科学技術計算処理にも対応します。

また、これほどの高性能でありながら、100V電源環境での動作が可能で、黒で統一されたフォーマルなデザインであることもあり、企業や大学を中心に採用されています。